相川結インタビュー/TVCMで話題をさらった若き女優が語る現在、過去、未来

相川結(23)がサンミュージックから独立してはや3年以上が過ぎた。 あしなが育英会、サトウ […]

1.Information 4.過去の公演相川結(23)がサンミュージックから独立してはや3年以上が過ぎた。

あしなが育英会、サトウのご飯などのTVCMで茶の間の話題をさらった若き女優は、現在、地元の関西でフリーとして活動している。

いま相川結は、なにを見つめ、どこへ進もうとしているのか?

夏の足音が聞こえ始めた昼下がり、彼女に遠慮なく聞いてみることにした。

—相川さんの最初の印象は、あしなが育英会のTVCMだったんですが、あれは何歳のころだったんですか?

相川 結 15歳で高校1年生の春でした。

—サンミュージックに所属してすぐの頃ですか?

相川 結 サンミュージックに所属したのが中学2年生のときだったので、そこから1年半後ぐらいでした。

ちなみに、初めてのお仕事は、所属して半年くらい経った頃、「おみやさん」というドラマでした。

—あしなが育英会のTVCMは放送回数が多かったですね。それから駅ポスターも。ずらりと一列同じポスターが並んでる駅もありましたね。このCMで一気に自分の環境が変わった感じがしましたか?

相川 結 ちょうどこのお仕事から、急に忙しくなったのを覚えています。環境の変化には気づきませんでしたが、とにかく仕事のことばかり考えていたような気がします。

—このお仕事で話題になったのをきっかけに、イメージDVD発売、ドラマ出演という流れですか?

相川 結 いえ、まだその頃は関西の進学校に通っていたので、思うように仕事ができず、短い日数で終わるスチールやCMのお仕事がメインでした。

これは初めて言うのですが、高校2年の夏に学校を辞めたんです。今やれる仕事をどうしてもやりたくて。そこから、ドラマや映画や舞台と、長期で入るお芝居のお仕事が増えました。

—そうだったんですね! それは知りませんでした。

相川 結 でも、私ずっとバレエもやってて、ちょうど学校を辞めたあたりから先生の助手としても働き始めました。長期で東京へ行ったときも、週に1回は神戸に帰って助手やお稽古をしていました。東京にいても、時間を見つけたら、オープンクラスのレッスンを受けに行ったり……。この頃は本当に大変でした。学校を辞めても2足のわらじを履いているような、毎日が戦いみたいな感じでした(笑)

—それは大変でしたね。バレエというか、ダンスとなれば「サトウの切り餅」のTVCMのダンスを思い出すのですが、あれはユニークでしたね。撮影現場はどんな雰囲気だったんですか?

相川 結 前日にスタジオに入って、3人で念入りに練習しました。振り付けしてくださったのも、有名な方だったと思います。朝から晩までひたすら踊り続けていたのを覚えています。

ダンスに関しては途中で止めたりせず、通しで撮影だったので誰かがズレたりすると何度もやり直し……。前日に練習してましたが、なかなかピタッと合わせるのは難しかったです。

—完成CMは練習の成果が出てましたね! あのCMはこれからも”おもしろCM”みたいな形で語り継がれるだろうと思いますよ。

相川 結 ありがとうございます。

—それから、サトウ食品つながりで「サトウのごはん」のTVCMに繋がるのですか?

相川 結 はい!切り餅の後、1年後くらいにご飯のCMを撮影しました。

—「サトウのごはん」のTVCMは打って変わってカッコよかったですね! 撮影はどんな感じでしたか?

相川 結 共演者の方が、私以外全員、外国の方だったのでいろんな言語が飛び交っていました。通訳さんが、監督の指示をみんなに伝えるのに苦労されていました。

私自身は監督からいろんな指示をいただき、いろんなパターンで撮影しました。楽しい感じ、意味深な感じ、怖い感じ、、結局どのカットが使われたのかよくわかってません(笑)

—サンミュージック時代、TVCM以外にもたくさん仕事をされてきましたが、振り返ってみて一番印象に残っているのはどんなお仕事でしたか?

相川 結 クラムボンさんのMVのお仕事です。大好きな椎名林檎さんのMVも担当されている監督さんでめちゃくちゃテンションあがりました。当日、現場に行ったら曲が流れてて「はい、踊ってみて」って言われて(笑)。うそー!って思いながらも、好き勝手に踊れたのは本当に楽しかったです。

今だにいろんな方に、クラムボンのMVで知りました。と言っていただくことも多く、あの作品に携われたことをとても感謝しています。

—確かに楽しそうなMVでしたね。まるで相川さんのPVのような笑。

相川 結 ありがとうございます!めちゃくちゃ楽しかったです!

—さて、それから、20歳でサンミュージックから独立されフリーになられましたが、なにがあったんですか?

相川 結 はい。バレエに専念するために事務所を辞めました。その頃は、バイトをしながらバレエの先生をしたり、お稽古をしたりしていました。

—フリーになられてからはどんな活動を?

相川 結 サロンモデルから初めて、撮影会モデル。その辺りでいろんな方が、私を見つけてくださって舞台やCM、イベントのお仕事に呼んでいただけるようになりました。

—最近もTVCMに出演されてましたよね?

相川 結 はい! 京都中央信用金庫のCMです。

—なにかモデル撮影会も主宰されているとか?

相川 結 はい! 2年前に「ゆうにゃん企画撮影会」という名前でスタートして、1年前に「リコルヌ撮影会」という名前で再出発しました。

—リコルヌってどういう意味ですか?

相川 結 リコルヌってフランス語でユニコーンて意味なんです。ユニークでポップコーンのようにはじける女の子達の集まり。という意味を込めてユニコーン。でもユニコーン撮影会はすでにあったので、フランス語でリコルヌにしました。これも所属してる女の子たちみんなで考えて付けた名前なんですよ。

リコルヌ撮影会

—これからの活動予定はどうなってますか?

相川 結 リコルヌ撮影会自体は月に1回開催しています。

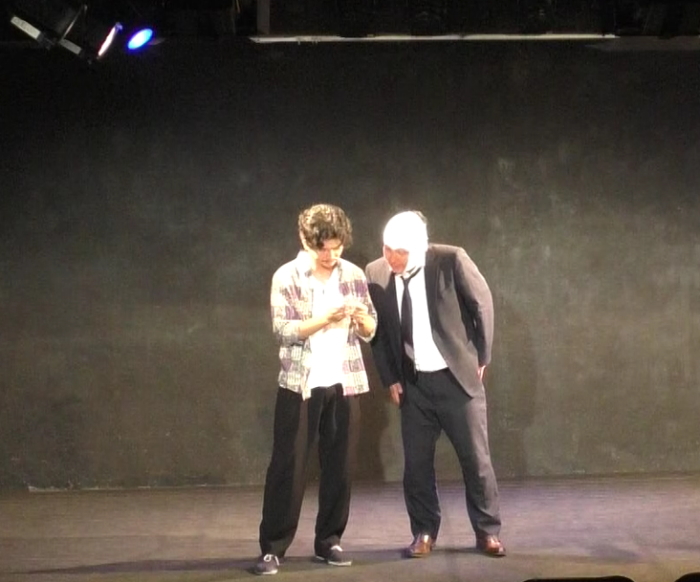

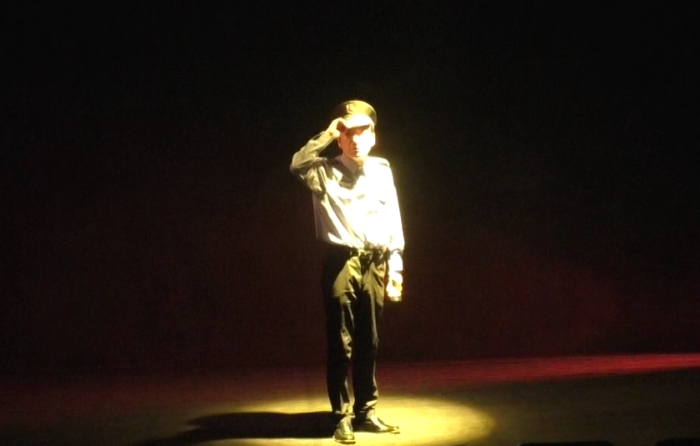

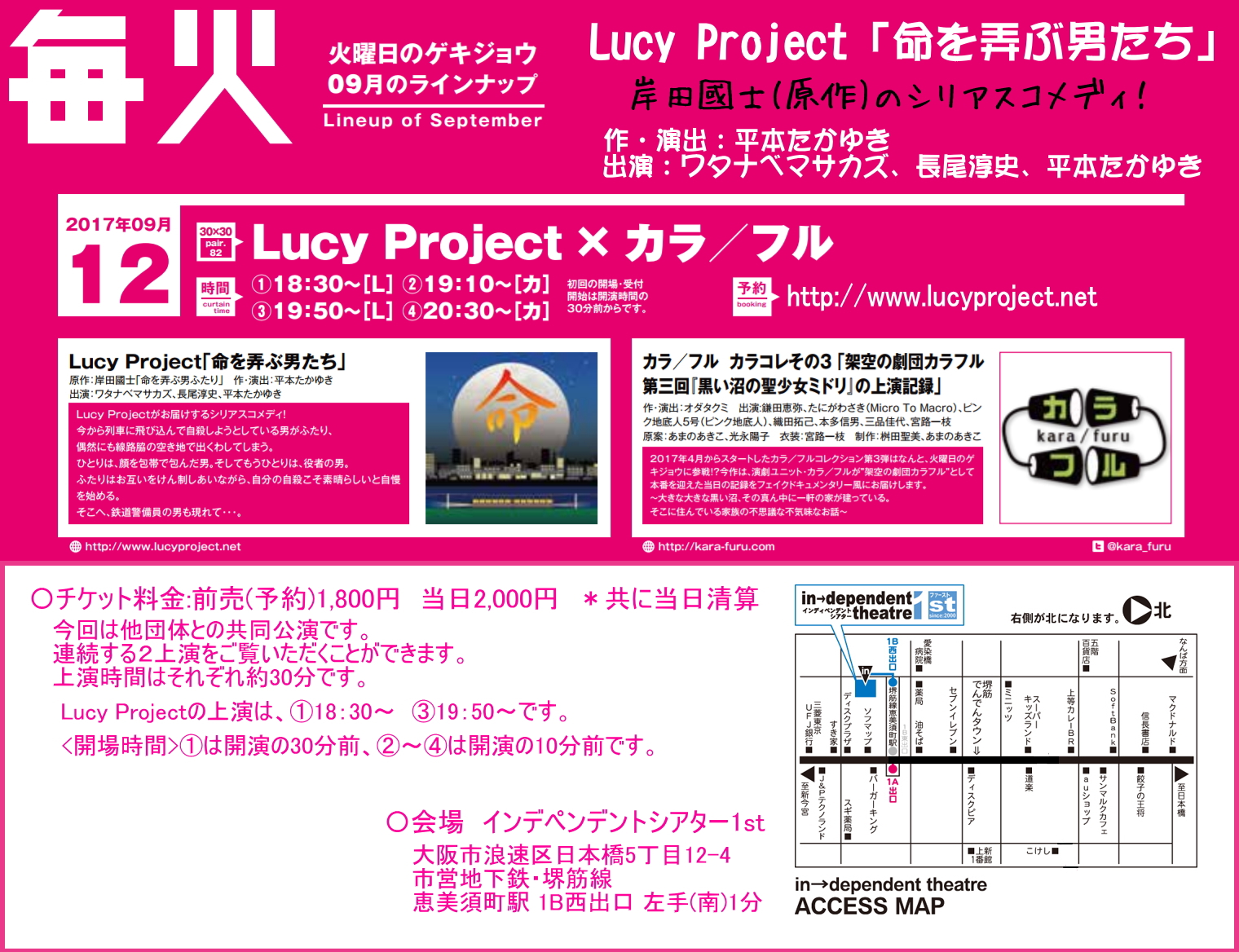

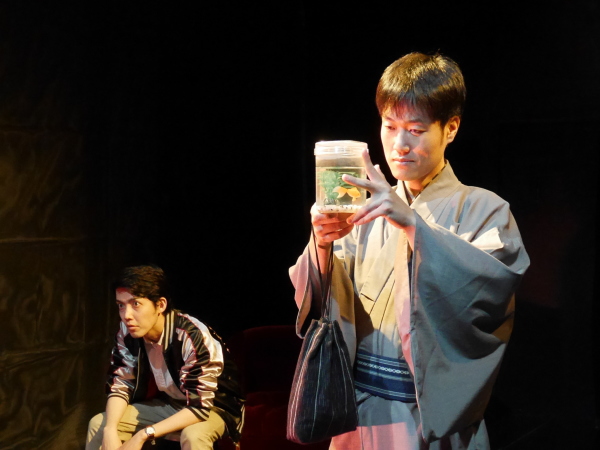

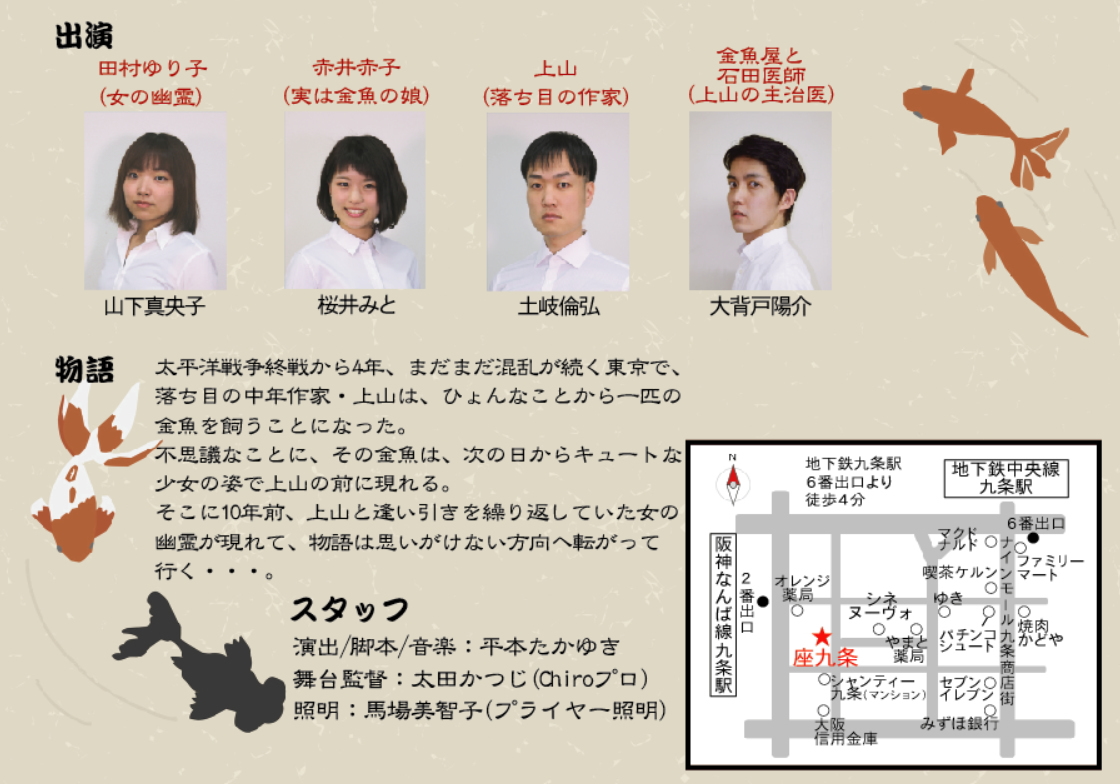

それから、今度7月に舞台に出ます。場所は大阪で、日程は7日~8日です。つかこうへいさんの「熱海殺人事件」という作品です。とてもやりがいのある役柄なので、すごく楽しいです。

(公演情報 https://www.lucyproject.net/archives/689)

—どんな役柄ですか?

相川 結 恋人に殺されてしまう山口アイ子という女の子の役です。物語のキーとなる重要な役柄です。

—それは楽しみですね。舞台の成功をお祈りしています。長時間ありがとうございました。

相川 結 ありがとうございました!!

Lmaga.jpにてニュース記事が掲載されました。こちらもご覧ください。

「関西のマルチ女優、つか舞台に初挑戦」

https://www.lmaga.jp/news/2018/06/42813/